我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

【姓名】邯郸市

【籍贯】河北省南端,西依太行山脉,东接华北平原。(北纬36°02´-37°01´,东经113°27´-115°28´)

【行政区划代码】130400

【车牌号】冀D

【家庭成员】邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、武安市、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县。

【社会关系】北与邢台毗邻,东临山东聊城,南接河南安阳、濮阳,西连山西晋中、长治。

【履历】

春秋:先属卫,后属晋。

战国:属赵,为赵国都城。

秦:置邯郸郡,为郡治所。

汉:为冀州魏郡、赵国、广平国地。

三国、晋:为魏郡、广平郡、阳平郡地。

隋:为武安、武阳、魏三郡地。

唐:为河北道相、魏、洺三州地。

宋:为河北东路大名府(治大名)及河北西路洺州(治永年)、磁州(治滏阳)、相州地。

元:为中书省广平路(治永年)、大名路(治元城)及彰德路等地。

明清:为直隶省广平府和大名府地。

1945年:邯郸解放,始设邯郸市。

1949年:设立河北省邯郸专区。

1954年:邯郸市改由省直接领导。

1958年:邯郸市划归邯郸专区。

1970年:邯郸专区改为邯郸地区。

1983年:邯郸市改由省直接领导。

1993年:撤销邯郸地区,并入地级邯郸市,将邯郸地区所辖各县划归邯郸市管辖。

题记

01

何以邯郸

山河形胜与恒久根基

邯郸的独特魅力,深植于其作为区域文明枢轴的地理必然性与历史延续性。区位的显要、物产的丰饶、都城的更迭接力,共同构筑这座城市“何以邯郸”的坚实基石。

山河锁钥:通衢八方的枢纽之地

邯郸的诞生,是大自然与历史的双重馈赠。

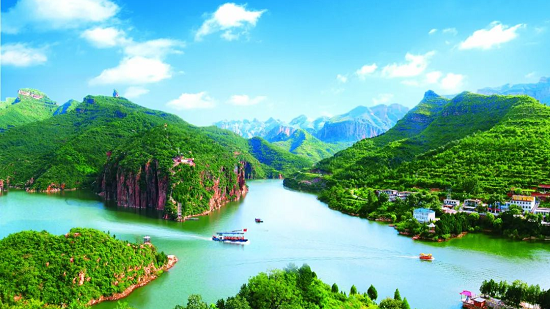

▲邯郸京娘湖

向西,是巍巍太行的天然屏障;向东,是坦荡无垠的华北平原。南北通衢、东西锁钥的太行山第四陉——滏口陉坐落于此,宛若一把天然的钥匙,叩开了晋冀大地往来通商的大门。漳河、滏阳河像两条灵动的血脉,不仅滋养了万物,更成为文明传播的天然“通道”。

邯郸,古属冀州。《禹贡》称其“厥土惟土白壤,厥赋上上错”。广袤肥沃的土壤孕育了8000年前的磁山粟作文明。《史记·货殖列传》指出:“邯郸亦漳、河之间一都会也,北通燕、涿,南有郑、卫。”汉高祖刘邦在平定陈豨之乱时,见陈豨未“南据邯郸而阻漳水”,便知其“无能为也”,一语道破邯郸作为华北平原咽喉的战略地位。曹操则以毗邻的邺城为霸业之基,更凸显了邯郸的区域核心价值。

▲临漳邺城三台遗址公园

这片被誉为“河北之心膂,河南之肩脊”的土地,控扼水陆要冲,绾毂四方,历来为兵家必争之地。“邯郸”之名也因此深深融入了中国地缘政治史的壮阔篇章。

都城接力:千年传承的鼎祚之柱

行走在邯郸大地,自西向东,三座巍峨的历史坐标清晰地勾勒出这片土地作为区域核心的不朽传奇。

赵王城遗址的巍巍夯土台基,默然诉说着赵武灵王的变革雄图。临漳邺城遗址的铜雀台残迹,仿佛还回荡着曹魏时期“建安风骨”的慷慨之声。大名府故城内矗立的《五礼记碑》,铭记着北宋时期邯郸作为陪都“北京”的荣光。

▲邯郸武灵丛台

▲邺城考古博物馆室内一角

▲大名府明清城墙

赵都式微则邺城崛起,邺城毁弃则大名兴盛——区域中心的“聚光灯”,始终打在这片土地上,从未偏移。

县域更迭:时空流转的区域之核

邯郸的区域中心地位,还隐含于政区沿革之中。行政架构的每一次调整,皆是区域功能延续与空间重构的深刻印证。

秦置邯郸郡,以邯郸县为治所,与邺县(今临漳县)、武安县(今武安市)共筑区域行政三角,奠定“三县拱枢”的初始格局。

▲秦代邯郸郡示意图。作者制图

西汉“郡国并行”,赵国都邯郸,辖县四:邯郸、易阳、柏人、襄国。东汉末年,邯郸因战乱衰落,邺城借曹魏霸业崛起,黄河以北的政治、经济、军事、文化中心南移,但以邺城为核心的“大邯郸”区域仍延续着枢纽功能。

隋唐以降,邯郸境内出现长期并存的三大枢纽:洺州(北周始置,控太行东麓交通,明清为广平府治)、大名(唐为魏州,北宋升北京陪都,明清为直隶重镇)、磁州(隋设唐复,明清直属彰德府)。三地分治而功能互补,洺州以农业和驿站著称,大名为军事战略要地,磁州瓷器、纺织业发达,共织区域治理网络。

▲宋代三州一府示意图。作者制图

从战国赵都邯郸“辐辏四方”到如今邯郸辖6区1市11县,每一次区划演变都书写着这座区域性中心城市薪火相传的时空史诗。

物产丰饶:基业永续的长盛之本

山河形胜的地利优势,区域核心的稳固地位,共同催生了商贾云集的经济活力。

战国秦汉时期,邯郸冶铁业冠绝天下。郭纵、卓氏等冶铁巨商“富埒王侯”,使邯郸成为与洛阳、长安比肩的“五都”之一,铁器行销列国。《里耶秦简》中“邯郸造工”的封泥,正是当年手工业盛景的见证。唐宋时期,磁州窑的黑白水墨点染南北商路,瓷器与丝绸、冶铁并称“邯郸三宝”,远销海外,成为沟通东西商贸的重要使者。

▲白地黑花“时苗留犊图”瓷枕,元代磁州窑瓷枕的代表作之一,国家一级文物,现藏于邯郸市博物馆。图片来源:邯郸市博物馆

这份深厚的产业积淀,在近现代焕发新机,凭借资源与区位优势,邯郸形成了以煤炭、钢铁、纺织“两黑一白”为支柱的雄厚工业体系,成为辐射中原的产业重地。

而今,这座千年古城,正延续其产业命脉的精髓——精品钢材的锋芒、新能源的生机,与文旅康养、数字经济的活力交融,共同支撑着区域经济枢纽的现代格局。高铁、高速路网在这片1.2万平方公里的土地纵横如织,古老的“通衢”地利优势正焕发出前所未有的蓬勃生机,澎湃着新时代的无限活力。

▲高铁奔驰在邯郸的金色麦田之上。图片来源:视觉中国

02

何为邯郸

璀璨星河与文化精魂

这片孕育文明的山河沃土与千年枢轴,在历史的层累中绽放出独一无二的精神之花。从远古文明的熹微曙光,到凝练智慧的成语宝库,再到匠心独运的文化瑰宝,共同熔铸了“何为邯郸”的深邃内涵与不朽精魂。

文明源流:磁山火种与文脉滥觞

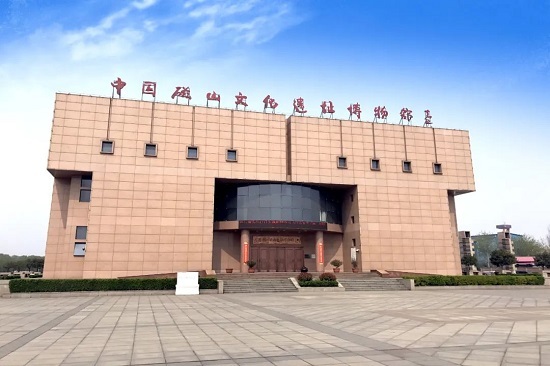

在武安磁山遗址,沉睡的窖藏向世人昭示着距今约8000年的惊人发现:大量碳化粟粒,以及用于加工的石磨盘、石棒,为探索中国北方旱作农业起源提供了极其重要的实证。

▲磁山文化遗址博物馆

商周时期,滏阳河流域是先商文化的重要舞台,为后来光华灿烂的殷商文明铺就了基石。

邯郸所在的古邶地是《诗经·邶风》的诞生地。《邶风》作为殷商故地的文化结晶,其诗篇深刻烙印在邯郸区域的精神基因中。《击鼓》中“死生契阔,与子成说”的铮铮誓言,彰显燕赵儿女重信守诺的刚毅品格;《柏舟》以“我心匪石,不可转也”的铿锵之语,诉说士人矢志不渝的坚贞气节;《谷风》借“就其深矣,方之舟之,就其浅矣,泳之游之”的水意象,隐喻民众面对生活困境的柔韧智慧。对爱情的坚贞、对家园的眷恋,对生命的仁悯,共同熔铸为邯郸“崇德尚义、刚柔并济”的文明底色。

成语渊薮:步步生莲的智慧结晶

邯郸享有“成语典故之都”的盛誉。

漫步学步桥,耳畔仿佛响起庄子笔下“邯郸学步”的哲学警示——燕国少年模仿赵人步态,失了本真,留下“寿陵余子之学行于邯郸”的千古箴言。走进回车巷,巷口碑文记载赵国上卿蔺相如在此处为大将廉颇让路的故事,“将相和”的佳话流传千古。黄粱梦镇的卢生祠中,人们在“黄粱一梦”的故事里,理解着中国古代文人对人生哲理的独特思考。

▲学步桥。图片来源:视觉中国

▲黄粱梦镇卢生祠内景

“完璧归赵”彰显蔺相如在秦赵博弈中的智勇双全,“围魏救赵”闪耀着孙膑的军事智慧,“毛遂自荐”凸显了平原君门客的过人胆识,“义不帝秦”镌刻着鲁仲连凛然不屈的气节……

据统计,与邯郸直接或间接相关的成语典故多达1584条。每一个成语典故都是浓缩了人生智慧与天地哲思的璀璨结晶,深深融入中华民族的文化基因和精神血脉,滋养千载、泽被后人。

▲河北省邯郸市复兴区铁路小学的学生展示他们制作的成语绳结工艺品。图片来源:视觉中国

无价瑰宝:匠心独运的不朽丰碑

邯郸在中华优秀传统文化中也树起了独具特色的坐标。

曹魏时期,邺城(今属邯郸市临漳县)采用中轴对称和严整的棋盘格局,成为中国都城营造的经典范式,影响深远。

北朝时期的响堂石窟,上承北魏雄浑风骨,下启隋唐恢弘气象,被誉为“中国石窟营造的缩影”,是佛教艺术东传与本土化融合的杰出代表。《唐邕刻经碑》首开大规模石刻佛经之先河;中皇山摩崖刻经享有“天下第一壁经群”之誉。北宋大名府故地的《五礼记碑》,以其庞大的体量和卓然的形制,堪称中国古碑之最;《马文操神道碑》开创中国行书入碑之先河。

▲北响堂山石窟一隅。图片来源:视觉中国

▲大名石刻博物馆

清代,太极宗师杨露禅、武禹襄双峰并峙,在此开宗立派。如今,杨式、武式太极拳已辐射全球70余个国家和地区,成为中华文化走向世界的一张熠熠生辉的金色名片。

▲太极拳展示。图片来源:邯郸文旅微信号

这些无价瑰宝,都见证着邯郸曾经的显赫政治、文化地位,成为邯郸永恒的历史坐标。

03

何人邯郸

群星闪耀与精神传承

当文化精魂渗入血脉,便铸就了这座城市最鲜活的生命力与最耀眼的光辉。从勇立潮头引领风骚的君王将相,到照亮思想苍穹的文化巨匠,再到默默奉献的平民英雄,“何人邯郸”展现的是城市精神的薪火相传、生生不息。

变革者:敢为天下先

邯郸历史的天空下,不乏敢为天下先、勇破旧樊笼的先行者。

公元前307年,赵武灵王力排众议,毅然决然推行“胡服骑射”。这场超越服饰变革本身的深刻社会军事改革,打破了狭隘的陈规陋习,极大地提升了赵国军事实力。

▲胡服骑射雕像

西门豹治邺,破除“河伯娶妇”的愚昧陋俗,投巫入漳,大快人心;更主持开凿漳水十二渠,引水灌溉,泽被后世,使河内地区得以大治,成为以民为本、务实兴利的典范。

20世纪80年代,邯钢人首创“模拟市场核算”模式,让“国企改革看邯郸”响彻神州大地。

这种敢于突破藩篱、勇于担当济世、锐意开拓进取的变革基因,早已成为奔涌在邯郸历史文化血脉中的澎湃力量。

思想者:点亮智慧之灯

战国末期大儒荀子诞生于邯郸,其不朽名篇《劝学》中“青,取之于蓝,而青于蓝”“冰,水为之,而寒于水”的哲思,穿越时空,至今激励着人们求索真理。

秦末汉初,生于邯郸的毛苌(小毛公)传习《毛诗》,在齐、鲁、韩三家《诗》学中脱颖而出,终成《诗经》流传之圭臬,邯郸也因此享有“《诗经》传承故里”的美誉。其后,邯郸人戴德(大戴)、戴圣(小戴)叔侄整理弘扬《礼记》,尤其《小戴礼记》(即今本《礼记》)成为后世科举取士的经典,奠定了儒家礼学正宗的地位。

魏晋南北朝时期,以邺城为舞台中心的“建安七子”及曹氏父子曹操、曹丕、曹植,以其沉雄悲凉、骨气奇高的诗文风格,共同开创了彪炳史册的“建安风骨”,深刻塑造并引领了中国文学的精神气质。

唐代诗坛巨擘李白、杜甫、白居易等行吟邯郸古道,留下了“醉骑白花马,西走邯郸城”等不朽诗篇。

这些文化巨匠的思想光芒与艺术成就,如同璀璨星辰,共同照亮了邯郸乃至整个中华文明的历史长廊。

▲邯郸道历史文化街区夜景

爱国者:铸就精神高地

邯郸是一座浸染着红色基因、铭刻着英雄史诗的光荣之城。作为一二九师指挥中枢所在地,这里曾谱写了“九千子弟进涉县,三十万大军出太行”的壮丽诗篇。

▲一二九师司令部旧址

在这里,“八路军的母亲”李才清在悬崖上开凿“藏兵洞”,背着伤员攀爬陡峭山路,用柔弱双肩扛起抗战物资,用自家仅有的粮食磨成粉,做成“糠菜窝窝头”送给伤员,自己却以树皮充饥。

在这里,“人民子弟兵的好母亲”刘金鱼为驻邯部队缝补衣袜,50年间送出2万双鞋垫。拥军小院挂满了战士们的照片,“看到你们,就像看到自己的孩子”,朴实无华却感人至深地道出了邯郸百姓与子弟兵水乳交融、生死与共的血肉联系。

在这里,深沉炽热的家国情怀、坚如磐石的理想信念与百折不挠的奋斗精神,早已熔铸为城市品格,感召一代代邯郸儿女追求进步、建设家国。

奋斗者:践行“实干兴邦”

邯郸人的慷慨之气、锐意进取、家国情怀,从未断绝。

一支默默奉献的科研队伍,20世纪60年代在芦苇荡中白手起家,攻克“潜艇供氧”技术难关,为我国核潜艇事业奠定基础。如今,这个团队研发的氢燃料电池突破瓶颈,填补国内空白,让“邯郸智造”昂首走向世界。

李聪,神舟十八号航天员,成为新时代勇攀高峰的先锋。张伟丽,女子格斗世界冠军,是新时代体育精神的铿锵代表。

▲2023年2月24日,李聪进行载人飞船结构机构分系统操作训练。王夏阳 摄

▲2025年2月9日,张伟丽在连续第三次卫冕UFC女子草量级金腰带后庆祝胜利。胡泾辰 摄

还有千千万万的平凡奋斗者:实验室里攻坚克难的科研人员,舞台上下深情讴歌时代的文艺工作者,太行山上播撒新绿的生态卫士,熹微晨光中扮靓街巷的环卫工人……他们在各自的岗位用汗水与智慧无声践行着“实干兴邦”的质朴信念。他们是三千年邯郸文明最鲜活、最坚韧的传承者,让“慷慨之气、锐意进取、家国情怀”在新时代不断升华。

文件下载:

关联文件: