我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

【姓名】洛阳市

【籍贯】河南省西部,横跨黄河中下游南北两岸。(东经112°16′-112°37′,北纬34°32′-34°45′)

【代号】410300/豫C

【家庭成员】七区七县:涧西区、西工区、老城区、瀍河回族区、洛龙区、偃师区、孟津区;新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县

【社会关系】西依秦岭、东临嵩岳、北靠太行、南望伏牛,伊、洛、瀍、涧、黄五水穿城而过

【履历】

夏商周——王都初肇

夏:二里头遗址为夏都斟鄩,被誉为“华夏第一王都”“最早的中国”

商:商汤建都西亳

西周:成周城为东都,设王城

东周:为王畿核心,诸侯朝觐之地

秦汉至南北朝——动荡与融合

秦:置三川郡,郡治成周城

汉:汉高祖初都洛阳,后为河南郡治

东汉:光武帝定都洛阳

北魏:太和十八年孝文帝迁都洛阳,推行汉化

隋唐至宋——盛世辉煌与地位嬗变

隋:隋炀帝营建东都,开凿大运河

唐:高宗定洛阳为东都,武则天改称神都

北宋:为西京河南府,文化鼎盛

明清至近现代——时代变革下的行政调整

明清:河南府,府治洛阳

1912年:废河南府,设河洛道

1932年:国民政府将洛阳定为行都

中华人民共和国时期

1948年:洛阳解放,析洛阳县城区置洛阳市

1954年:升为河南省直辖市

1986年:洛阳地区撤销,栾川、嵩县、汝阳、宜阳、洛宁、伊川六县划归洛阳市,奠定“九县六区”格局

2021年:偃师、孟津撤县设区,形成今日七区七县格局

题记

若问古今兴废事,

请君只看洛阳城。

北枕邙山如龙屏,南衔伊阙似天门,黄河环抱于北,洛伊二水穿城,这方“山河拱戴”之地,正是华夏文明的厚重典藏——洛阳。从“天下之中”的政治隐喻,到多元文化的交融共生,洛阳的历史沿革中记录着中华文明的成长发展,它的行政区划变迁,既是政治格局演变的生动缩影,也是中华优秀传统文化传承发展的重要标识。

▲河南省洛阳市应天门。供图/视觉中国

地理形胜与政治天命的双重叙事

中国传统文化以“中”为贵。大禹“奠高山大川”以划九州,洛阳所在的豫州居九州之中,成为“天下之中”的初始定位。

土圭测影:西周洛邑的地理哲学

山河形胜承载天命,测影定中开创治道。《周礼·地官》记载,周公“以土圭之法测土深,正日景以求地中”,得出“此天下之中,四方入贡道里均”这一结论,将天文学的“中”转化为地理学的“中”,洛阳也由此成为“受命于天”的象征。

为巩固统治,西周开创两京制,镐京为宗庙中枢,营建洛邑作为东都,以强化对中原地区的控制。洛邑的兴建,以天命巩固正统,体现了华夏文明“居中而治”的思想理念。“王城”与“成周”双城并列:王城为政治和经济中心,周王室的贵族居住在此;成周则用来安置商朝遗民,并驻扎军队。周成王将九鼎列于明堂昭示天命,既便于四方诸侯贡赋,又利于镇抚教化全国。这种治理模式通过对地理空间的划分构建国家秩序,体现了中华民族早期的治理智慧。当时的洛阳成为周王朝伸展向东方的臂膀,在中华民族对“天下之中”的执着探求中,正逐步发展为中华民族政治与文化的核心枢纽,体现着统治者对政权合法性与正统性的确认与追寻。

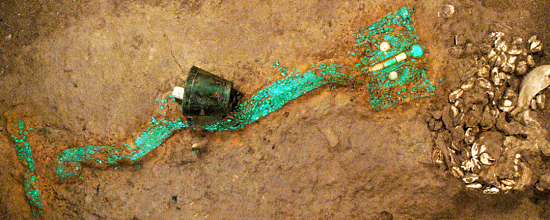

▲二里头考古发掘现场出土的绿松石龙形器。供图/曾宪平

“宅兹中国”:青铜铭文中的国家观念

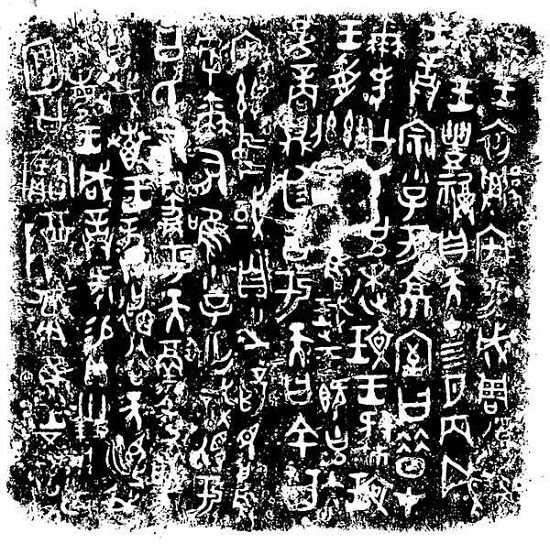

正是因为“山河拱戴”的特殊地理位置,洛阳从一开始就承载着“宅兹中国”的神圣使命。何尊内底所铸122字铭文,记录了周成王迁都洛邑的史实。“中国”一词也首次以文字形式出现,特指“天下之中的都城”,虽然并非现代意义上的国家名称,但印证了洛阳“天下之中”的政治坐标。

▲“宅兹中国”,何尊内底铭文拓印

这种对地理中心的追求,衍生出“甸、侯、绥、要、荒”五服制度,即以王畿为中心,按距离划分为甸服、侯服、绥服、要服、荒服五级,王畿(都城周边千里)为甸服,向外每扩展五百里依次为侯服、绥服、要服、荒服,以此来划分政治层级与贡赋义务。这一制度不仅明确了政治隶属关系,更依据空间距离的远近,规定了各服对中央王朝差异化的贡赋义务与治理强度,构建起一个等级森严、由中心向边缘层层管控的国家治理体系。

民族与文化交融的文明硕果

▲依洛河而建的洛阳城区。供图/寇兴耀

北魏太和十七年(493年),孝文帝拓跋宏诏令“迁洛之民,死葬河南,不得还北”。这场迁都将少数民族政权的政治中心南移,以行政区划变革推动多元文化融合,强化了中华文明“大一统”的精神内核。

多元统一的治理智慧

洛阳孟津出土的《元桢墓志》拓片上,“太和二十年”的纪年与“元氏”的姓氏形成奇妙张力。北魏宗室从“拓跋氏”改为“元氏”,并非个人行为,而是孝文帝“定姓族”政策的具体落实。政策规定,迁居洛阳的鲜卑贵族,必须以汉姓登记户籍,其居住地纳入相应里坊管理。这一改革标志着鲜卑贵族在法律和身份上彻底汉化,有效推动了民族融合。

北魏洛阳城规划的220个里坊,不仅是居住区,也是文化交流与民族融合的空间场所——“永和里”皆“高门华屋,斋馆敞丽”,是北魏贵族的住所;“慕化里”居住着主动归附的“东夷”部族成员;“归正里”用来安置来自江南地区的归附者;手工业者、屠夫和商贩则集中居住在“通商”“达货”二里,为皇室贵族提供产品和服务。这种按族群和职业划分的里坊制度,继承性发展了秦汉以来“编户齐民”的治理方式,既保留了不同群体多元文化的独特性,又以市署、里正的统一管辖构建差异共生的治理方式。

正如考古学家齐东方所评价的,“在城市规划中创造性地选择了新型的里坊形式,使北魏成功地完成了大规模政治中心的转移”。在里坊制度的基础上,“华夷杂处而治各有别”的多元治理体系,实现了分区治理、制度调适与文化融合。

百川归流的繁荣盛世

▲洛阳汉画艺术博物馆汉画像石《大禹治水》拓片。供图/寇兴耀

文学艺术领域的繁荣景象,成为洛阳文化融合的重要表征。杨衒之所著《洛阳伽蓝记》虽以寺院兴衰为线索,实则是一部融合地理、历史、文学与佛教的综合性著作,记录了洛阳的文化交融盛况。书中载“自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区已”,生动描绘了中外商旅聚集的场景,体现了洛阳作为丝绸之路东端的国际性色彩。北魏碑刻书法的巅峰之作——“龙门二十品”造像题记,亦是文学、书法与石窟雕刻艺术交融的瑰宝。这些由皇室贵族、官僚及僧侣发愿镌刻的题记,字体端庄大方、气势雄健、锋芒显露,既折射出北魏政权刚健质朴的审美倾向,也体现了汉字向楷书演进的内在逻辑,成为书法史上承汉隶余韵、启唐楷法度的里程碑。

▲龙门石窟奉先寺。供图/曾宪平

多元文化的相互认同大大促进了生产经验和制造技艺的交流互补,为科技快速发展创造了条件。农学家贾思勰广泛考察农业生产,《齐民要术》系统总结了黄河流域农耕技术,并记录了部分西域传入的作物栽培案例,促进了农业技术体系的整合。“灌钢法”作为中国冶金史上的重大突破,显著提升了钢铁生产效率,使中国炼钢技术领先欧洲千年……这些成就不仅推动了物质文明进步,也为中华优秀文化跨地域传播打下了基础。

▲瀍河沟通中国古代最大的粮仓“含嘉仓”。图为洛河、瀍河交汇处风光。供图/寇兴耀

开放包容的文明特质

▲河南省洛阳博物馆举办“河洛文明”专题展。图为展陈彩绘陶制百花灯。供图/视觉中国

隋唐大运河的开通极大便利了物资的流通,使洛阳跃升为漕运重地。同时,洛阳作为丝绸之路的重要节点,进一步拓展了对外交流的深度与广度,成为多元文明交融的国际都会。此时,洛阳向世界展示着中华文明的自信和宽容,以其独特的魅力吸引着来自各地的商人和使者,敞开胸襟接纳异域文化精髓,这里既是西域匠师淬炼琉璃秘法的工坊,也是中原学者演算《缀术》的学府。唐三彩胡人牵驼俑深目高鼻却身着唐式圆领袍,制作工艺融合了中原陶塑技法与西域釉彩技术;龙门石窟的异域风格造像题记,展现艺术语言的跨文化交流;修善坊的大秦寺以汉文转译景教经典,将异域文化融入中华文明的脉络。这座承载千年的古都恰似一座熔炉,将多元文化熔铸成中华文明的璀璨琉璃,折射出中华民族包容万千的恢宏气度。

▲洛阳隋唐洛阳城遗址。供图/曾宪平

现代洛阳的工业转型

当历史的车轮驶入现代,洛阳的行政区划变迁始终与国家现代化进程同频共振,在机床的轰鸣中,书写着从传统到现代的转型史诗。

齿轮家园:厂区里的历史记忆

“挥铁锤,热汗流,我为祖国造铁牛,三山五岳抬头看,黄河长江喊加油。”这首小诗展现了20世纪50年代十几万年轻人的奉献。1954年,作为“一五”计划重点建设的八大工业城市之一,洛阳在涧河以西划定工业区。在这片曾是农田村落的土地上,苏联专家与中国工程师共同绘制出棋盘状的厂区蓝图,短短三年时间,新兴工业城区拔地而起。中国第一拖拉机制造厂、洛阳矿山机械厂、洛阳轴承厂等十几个大型厂矿在这里相继建成投产,配套建设的职工宿舍、子弟学校、医院等设施形成“厂办社会”的特殊行政区划单元,“一拖社区”“洛轴社区”不仅是居住空间,更承载着户籍管理、教育医疗等职能。工人在车间进行生产工作,家属在厂区医院就医,孩子在厂办学校读书。这种将生产与生活空间合一的做法,在当时的历史条件下,既实现了对资源的高效整合,也是行政区划的创新实践,涧西区在短短十年间从荒野变为“中国农机工业的摇篮”。

今日的东方红农耕博物馆,陈列着东方红拖拉机从第一代到最新型号的代表性产品,它们承载着中原文化生生不息的根和魂,见证着一代代洛阳人甘于奉献、勇于担当的奋斗精神,也激励着中原儿女踔厉奋发、勇毅前行的信心和决心。

政区革新:服务导向的生态轴线与协同治理

改革开放后,行政区划的调整更凸显“服务发展”的导向。1986年“撤地设市”,确立了洛阳的行政区划框架,洛阳作为地级市直接管理下辖区、县,行政效率大为提高,在税收、招商引资、工业发展和城建等方面都拥有了较大的自主权,中心集聚效应大大提升,进入到发展快车道。随着城市规模的不断扩大,此前郊县环绕的传统格局逐渐成为城市发展的桎梏。2003年新区建设启动,洛阳城市进入“以洛河为轴线,南北对应发展”的实施阶段。随后,行政中心从老城迁至洛河南岸,开元大道上的现代政务建筑群与龙门石窟隔河相望,玻璃幕墙与千年佛龛在晨昏光影中相互映衬。这次空间迁移不仅是地理意义上的扩张,更体现了治理理念的革新——从“经济发展指挥棒”转向“文化生态双引擎”的协同发展理念。

▲洛阳城区美景。供图/洛阳市人民政府

从“工业锈带”到“生活秀带”:工业印记与城市文脉的当代重生

经历了市场化转型之后,洛阳市涧西区仍保留着独特的工业符号,这些承载着时代记忆的工业遗址,正以文化创意园区的形式焕然新生。2018年,洛阳涧西工业文化街区被列入国家工业遗产名录,其中包含习仲勋同志旧居、焦裕禄带领员工制造的首台直径2.5米卷扬机等重要建筑和物品。昔日的厂房被改造为博物馆、艺术工作室和特色餐厅,曾经废弃的机床和生产线展现出新的生机和面貌。这种空间功能的转换,不仅是简单的物理改造,更是对城市文脉的延续与创新。

漫步在洛阳涧西历史文化老街,一排排红墙红瓦的苏式建筑静静矗立,见证并记录着中国半个多世纪风雨兼程的工业发展和热火朝天的奋斗岁月。当年轻人在老厂房改造的咖啡馆里讨论艺术创作时,当游客在“洛阳记忆”博物馆触摸历史的温度时,这些工业符号已成为洛阳现代化转型的文化见证,而洛阳也在书写着历史文化传承的新篇章。

长歌未央:从河图洛书到国家公园

▲洛阳伊阙龙门。供图/寇兴耀

《易经·系辞上传》中记载:“河出图,洛出书,圣人则之。”“河图”与“洛书”是河洛文化的重要标志,奠定了中国哲学“天人合一”的思维范式。如今,这份对天地秩序的探求穿越时空,以黄河国家文化公园为载体进行延续。2019年,黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,依托“五都荟洛”的历史底蕴和“山河拱戴”的地理位置,洛阳将生态治理与文化传承进行协同规划。以黄河干流为核心轴线,打造生态屏障、弘扬文化、休闲观光三位一体的综合廊道。今日洛阳,牢记习近平总书记“把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”“推动文旅产业高质量发展,真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业”“着力推动文化繁荣兴盛”的嘱托,加强历史文化传承保护利用,不断打造文旅新业态与消费新场景。我们可以在二里头夏都遗址博物馆沉浸式感受数千年前的华夏文明,可以在应天门剧场对话武则天,还可以参加龙门古街的“唐风市集”和街区“剧本游”,感受穿越千年的物华风貌。

▲洛阳二里头夏都遗址博物馆绿松石龙前挤满观众。供图/寇兴耀

▲洛阳盆地出水口,洛水入黄河处。供图/寇兴耀

从土圭测影确定“天下之中”的政治天命,到多民族融合的和谐图景;从多元文化交流的兼收并蓄,到勇于创新的工业精神。洛阳厚重的历史长卷中,蕴含着“中”的哲学、“和”的智慧、“新”的追求,其深厚的历史文脉滋养着这片古老的土地不断焕发新的生机。

何以中国·天下之中,和合共生。

何以长治·青史为鉴,民心为本。

文件下载:

关联文件: